Sudah sejak lama saya mengagumi Martin Luther King, Jr. (MLK) yang terkenal dengan perjuangannya melawan diskriminasi rasial lewat Civil Rights Movement di Amerika Serikat pada 1960-an.

Hanya pemberani yang akan berada di barisan depan melawan ketidakadilan dan kejahatan yang dilakukan oleh sebuah negara. Bayangkan, pada masa itu manusia dibedakan berdasarkan warna kulit; sekolah dibedakan untuk kulit putih dan kulit berwarna (sebut saja terus terang kulit hitam). Restoran dibedakan – yang bukan kulit putih tidak boleh makan di restoran khusus kulit putih. Tempat duduk di bus bahkan toilet pun dibedakan. Orang kulit hitam tidak boleh kencing di toilet secara sembarangan, harus cermat melihat mana kloset bertulisan “Colored” dan mana bertuliskan “White”.

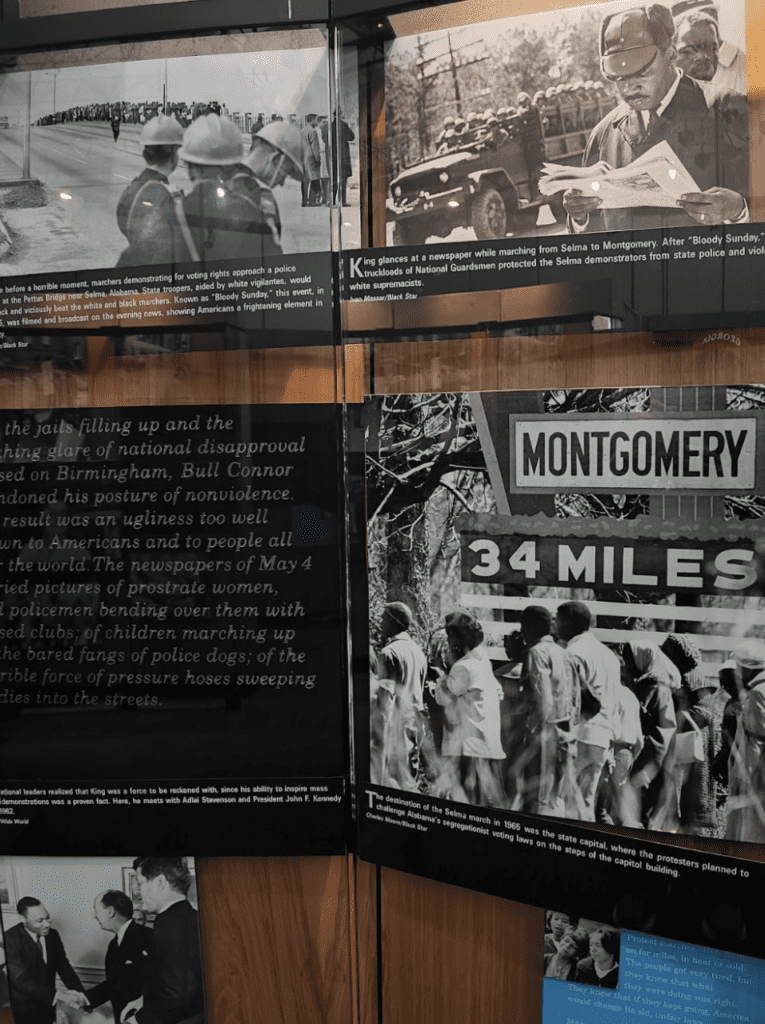

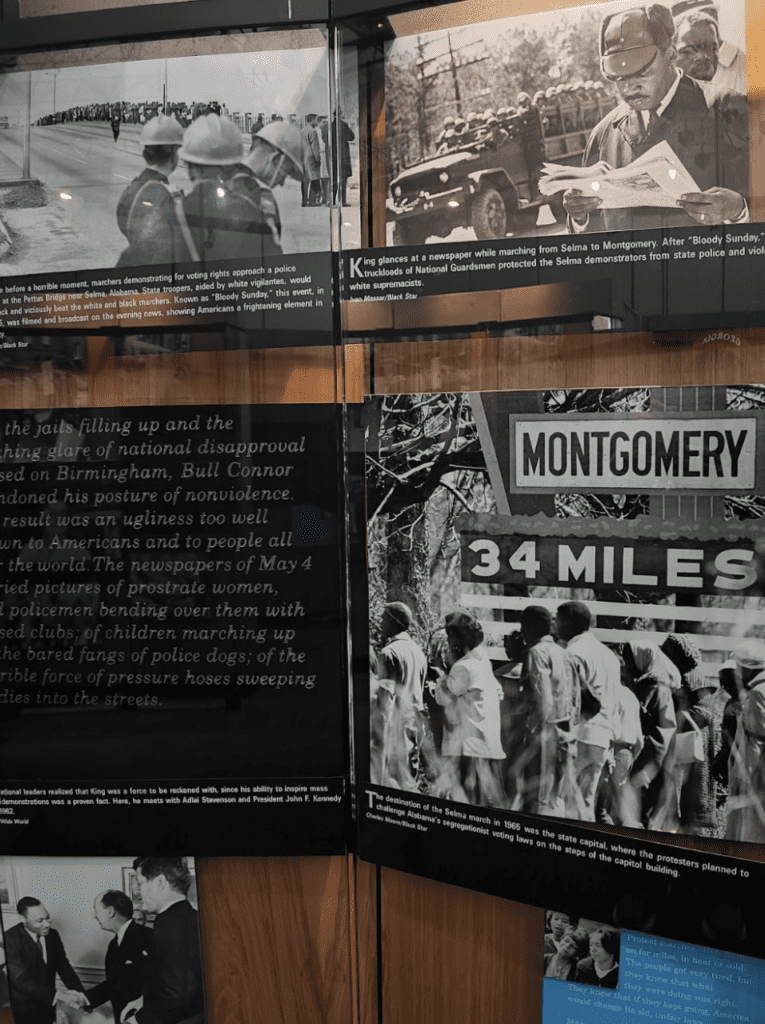

Di manapun, dalam suatu keadaan yang represif, selalu ada pemberani yang tampil seperti MLK. Salah satu yang memicu perlawanan MLK adalah soal bus segregation. Pada 1955 di Montgomery, Alabama, Rosa Parks – seorang perempuan berkulit hitam – nekat masuk bus dan sengaja duduk di bangku khusus white, lalu ditangkap dan diadili.

Hati MLK terbakar. Lalu kisah perjuangannya bergulir.

Maka pada Agustus lalu ketika saya berkesempatan mengantarkan anak saya untuk studi di Amerika Serikat, saya langsung mencari tahu tempat bersejarah perjuangan MLK di Atlanta dan memasukkan kunjungan ke National Historical Park tersebut dalam itinerary. Bukan suatu kebetulan tentunya (karena rencana Tuhan tak ada yang kebetulan) bahwa anak saya diterima di salah satu college di kota kecil di dekat Atlanta, Georgia. Jadi jadwal “menengok” MLK bagi saya adalah menu wajib.

Saya naik MRT (di sana disebut MARTA – Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority) dari North Spring. Keretanya tidak sebagus MRT Jakarta. Mungkin karena gerbong kereta MARTA sudah beroperasi puluhan tahun, sedangkan MRT Jakarta baru sekitar lima tahun. Harga tiketnya $5 untuk pergi-pulang (PP), tidak peduli sejauh apa jaraknya dan di stasiun mana kita turun, pokoknya bayar $5 untuk PP.

Dari beberapa kali naik MARTA, saya mengamati penumpangnya begitu beragam: kulit putih (bule), black, Asia, dan Latin. Saya tanya Mbah Google, secara demografi, negara bagian Georgia berpenduduk 10 juta orang yang terdiri atas 50 persen kulit putih, 32 persen kulit hitam (African American), 10 persen Latin (hispanik), 5 persen Asia, dan 3 persen sisanya ras lain-lain. Keragaman demikian juga terdapat di negara bagian Amerika Serikat lainnya walaupun komposisinya berbeda.

Melihat demografi tersebut, Amerika adalah sebuah ‘melting pot’ alias tempat berkumpulnya bangsa-bangsa dari seluruh dunia dengan beragam bahasa, tradisi, dan budaya. Yang mengherankan adalah para imigran dapat hidup berdampingan. Apalagi jika mereka sudah menjadi warga negara Amerika, mereka memiliki hak yang sama. Mereka yang menduduki posisi-posisi penting di perusahaan-perusahaan terkenal di Amerika juga berasal dari bermacam ras. Tak terkecuali di pemerintahan.

Ada yang mengatakan, memangnya di Amerika masih ada penduduk asli? Semua yang menginjak tanah Amerika dan hidup di sana sekarang adalah para imigran. Bahkan yang berkulit putih pun, mereka bisa saja imigran dari Irlandia, Jerman, Italia, Perancis, dan lain-lain.

Saya membaca beberapa referensi, keadaan tersebut bisa terjadi di Amerika karena ada yang mengikatnya, yaitu konstitusi. Apakah di sana tidak ada diskriminasi? Tentu masih ada, tetapi semua persoalan akan kembali kepada konstitusi. Semua orang harus taat kepada konstitusi karena konstitusi berada di atas siapapun, termasuk presiden (topik mengenai taat konstitusi ini menarik, tetapi tentang hal ini saya akan tulis di kesempatan lain jika memungkinkan).

Nah, kembali ke perjalanan saya naik MARTA untuk menengok MLK.

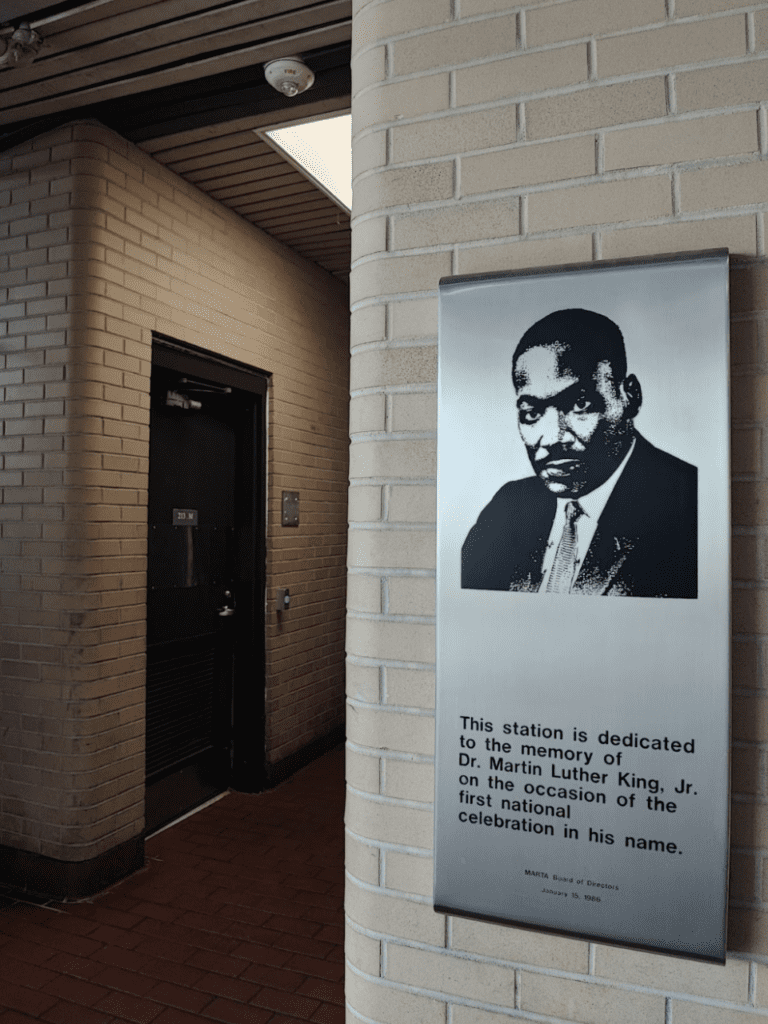

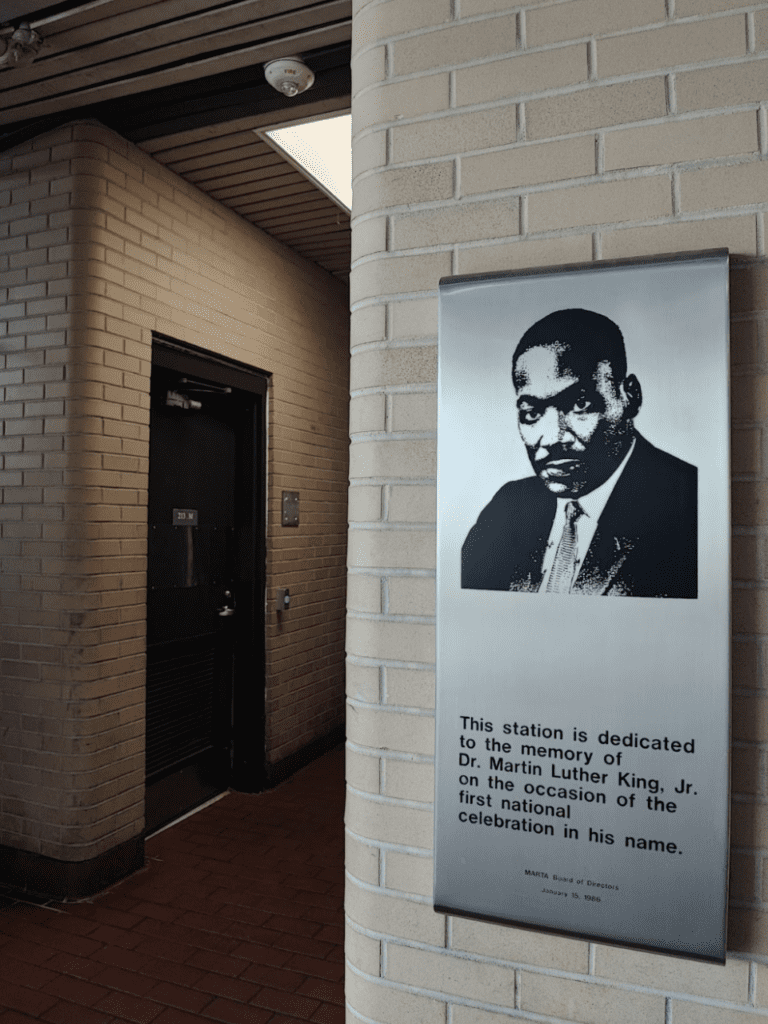

Dari North Spring saya sampai di Five Points interchange, lalu pindah jalur ke jurusan Indian Creek dan turun di Stasiun King Memorial. Nama “King Memorial” memang merujuk kepada Martin Luther King, diberikan oleh pemerintah sebagai penghargaan kepada tokoh perjuangan tersebut. Dari stasiun ini saya berjalan kaki sekitar 15 menit untuk sampai di tempat MLK di Auburn Avenue.

Sesampainya di sana, saya disambut oleh resepsionis yang memberikan penjelasan dan kemudian menunjukkan sebuah ruang teater yang sedang memutar film pendek tentang perjuangan MLK.

Yang menarik, rekam jejak MLK sebenarnya berawal di jalur teologi. Di usia 18 tahun ia sudah berkhotbah di Ebenezer Baptist Church di dekat rumahnya. Setahun kemudian, di usianya yang masih belia, ia diteguhkan sebagai asisten pendeta di Ebenezer.

Setelah lulus sarjana di bidang sosiologi dari Morehouse College, ia justru melanjutkan studi di Crozer Theological Seminary di Chester, Pennsylvania. Ia lalu mengambil Ph.D. di bidang teologi di Boston University. Sebelum lulus Ph.D. di usia 26 tahun, MLK sudah “di-pendeta-kan” di Dexter Avenue Baptist Church di Montgomery, Alabama. Di kota inilah pemantik api menyulut rasa keadilan MLK ketika Rosa Parks ditangkap dan ditahan atas tuduhan melanggar peraturan bus segregation.

Dr. King (demikian MLK kemudian dikenal) lalu mempelopori bus boycott untuk memprotes peristiwa tersebut. Setelah itu bola panas menggelinding kencang dan Dr. King dikenal sebagai civil rights leader di seantero negeri.

Perjuangan melawan diskriminasi rasial tidak lantas membuat Dr. King melupakan pelayanannya sebagai hamba Tuhan. Justru pemahaman teologinya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan atas hak hidup manusia makin mengobarkan semangatnya dan menginspirasinya untuk berjuang. Ia kemudian mendirikan Southern Christian Leadership Conference (SCLC) pada 1957 yang membuahkan hasil: Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang tentang hak-hak sipil yang pertama.

Beberapa tahun setelah Dr. King tinggal di Montgomery, ia kembali ke Atlanta dan menjadi asisten gembala di gereja Ebenezer. Ia kemudian membentuk Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) sebagai wadah untuk mengkoordinir protes mahasiswa melawan diskriminasi rasial. Beberapa kali ia ditangkap bahkan dijebloskan ke penjara. Namun perlawanannya tidak redup. Ia mengajak pengikutnya untuk protes dengan cara damai. Inspirasi gerakan tersebut diperolehnya dari teladan Yesus Kristus, juga dari Mahatma Gandhi, tokoh India yang melawan Inggris tanpa kekerasan.

Pidato yang ia beri judul “I Have A Dream” memukau banyak orang, bukan hanya di Amerika, tetapi di seluruh dunia. “I have a dream that one day the country will live out the true meaning of its creed and make it a reality that all men are created equal.” Ia menyerukan mimpinya kepada dunia bahwa suatu hari kelak anak-anak akan hidup dalam masyarakat di mana mereka diperlakukan bukan berdasarkan warna kulit tetapi kualitas (isi kepala).

Pada 1964, hak-hak sipil yang diperjuangkannya berhasil dijadikan undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Lyndon B. Johnson. Di tahun itu pula Dr. King menerima hadiah nobel perdamaian.

Perjuangan Dr. King terhenti ketika ia ditembak saat berpidato di Memphis, Tanesse pada 4 April 1968. Namun api semangatnya terus dinyalakan secara estafet oleh para pengikutnya dan oleh siapapun yang meyakini hak atas kehidupan yang setara sebagai manusia ciptaan Tuhan, apapun warna kulitnya.

Di hari pemakaman Dr. King, Mahalia Jackson – salah satu penyanyi gospel paling berpengaruh – menyanyikan himne berjudul “Precious Lord, Take My Hand” sesuai pesan Dr. King jauh sebelum ia berpulang ke rumah Bapa di Surga.

Ketika saya pulang dari tempat Dr. King di Auburn Avenue, di dalam kereta MARTA saya berjumpa dengan banyak orang berkulit hitam yang tampan dan cantik berpakaian rapi, anak-anak muda yang bercanda dan tertawa lepas, menenteng tas ransel (saya tebak mereka adalah mahasiswa karena kereta melewati Georgia State University) – sebuah pemandangan yang mustahil ditemui jika tidak ada seorang pemberani seperti MLK.

Bukan hanya itu, Amerika Serikat mencatat sejarah pernah dipimpin oleh seorang presiden berkulit hitam, Barack Obama. Ini adalah sebuah pengakuan tentang persamaan hak di mana setiap warga negara diperlakukan bukan berdasarkan warna kulit tetapi kualitas (isi kepala) sebagaimana diimpikan MLK.

Mungkin mirip dengan kisah Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Kanaan, tetapi tidak diizinkan Tuhan untuk memasukinya dan hanya bisa melihat dari gunung yang jauh. “He allowed me to go up to the mountain,” kata MLK. “And I’ve looked over. And I’ve seen the Promised Land.” Ia cukup mengantarkan saja dan ikhlas tidak ikut masuk menikmatinya.

Setelah dua minggu di Amerika, ketika saya pulang, di Bandara Hartsfield Jackson Atlanta, saya dibantu oleh dua petugas bandara berparas manis berkulit hitam yang begitu ramah. Sayangnya saya tidak bertanya siapa nama mereka.

Tapi ahh… Tidak penting. Yang penting mereka (dan teman-temannya) sudah masuk ke “promised land”.

***“Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam Kitab Suci: ‘Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri’, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata, bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barangsiapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian dari padanya, ia bersalah terhadap seluruhnya.”(Yakobus 2:8-10)

No Comment! Be the first one.