“Hidup manusia itu layaknya spesies ikan salmon yang harus melakukan migrasi setiap tahunnya untuk berkembang biak.”

Begitu kata Raditya Dika dalam buku berjudul “Manusia Setengah Salmon”, karyanya yang terbit pada 2013 lalu. Namun baru belakangan saya bisa relate dengan kalimat tersebut. Tepatnya ketika saya harus pindah ke Taiwan untuk kuliah.

Setahun berkuliah di jurusan komunikasi di salah satu universitas swasta di Jakarta, saya mendadak harus banting setir dan menjadi mahasiswa jurusan Bisnis Administrasi di National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan. Untuk pertama kalinya, saya merantau ke negeri yang begitu asing buat saya. Dan saya mengalami gegar budaya sejadi-jadinya.

Hari pertama tiba di Taiwan, saya sudah dibuat pusing dengan aksara Mandarin. Saya harus menggunakan Google Translate untuk membaca menu makanan dan menghabiskan waktu setengah jam untuk membedakan sabun cuci dan pemutih. Meski secara fisik saya terlihat “Chinese banget”, tapi saya tumbuh besar di Jakarta dan tak pernah serius mempelajari bahasa Mandarin, bahasa lokal Taiwan.

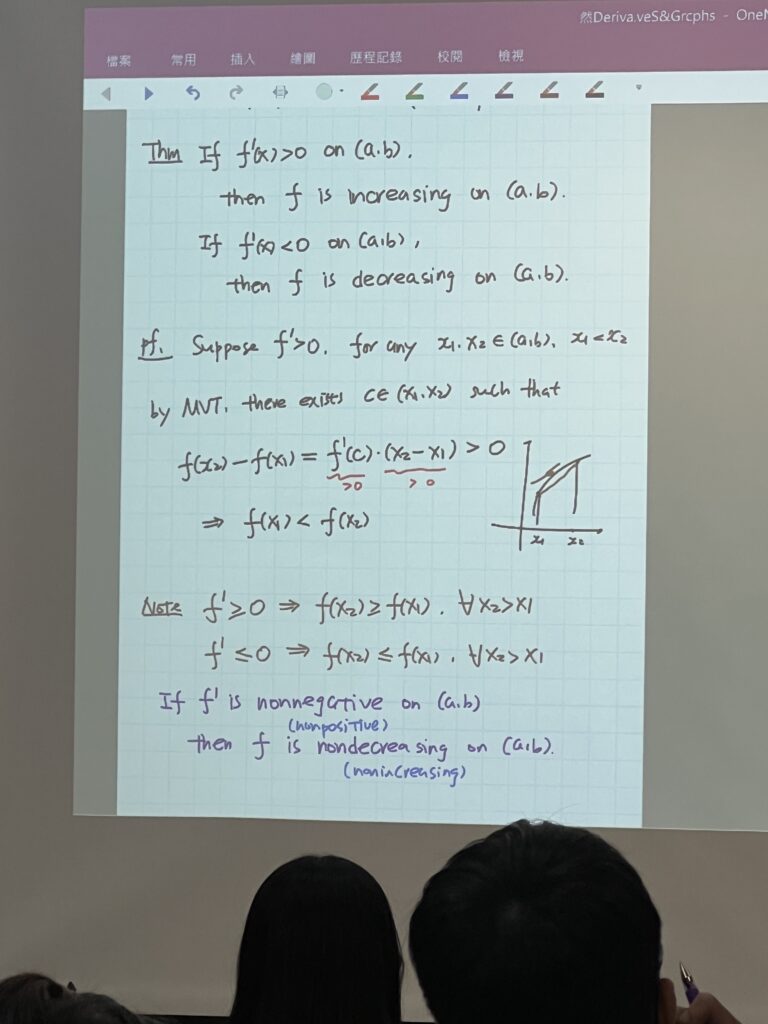

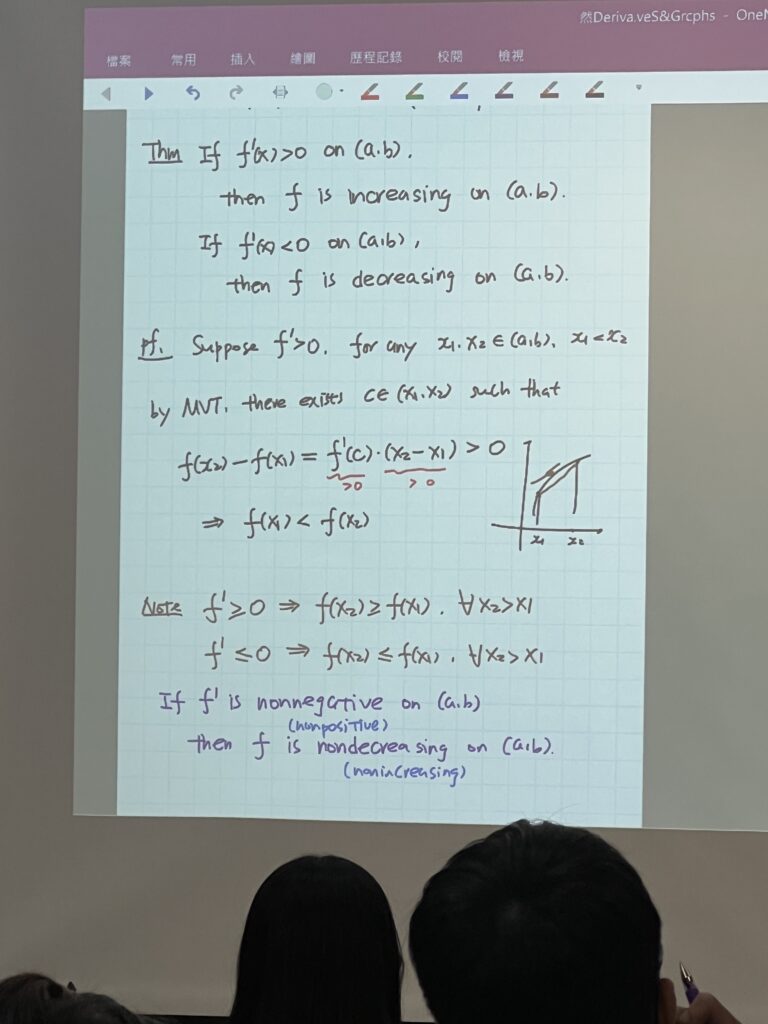

Saya ingat benar, di minggu pertama masuk kuliah, saya menangis menjerit-jerit ke Mama waktu mengetahui bahwa semua buku bacaan mata kuliah wajib Ekonomi menggunakan bahasa Mandarin. Dosennya juga bilang kalau dia tidak akan memberikan materi dalam format power point. Jadi kami hanya bisa mengandalkan tulisannya di papan tulis. Tulisan yang lebih mirip coretan ceker ayam di mata saya. Sungguh sulit bahkan terasa mustahil untuk saya pahami.

Akhirnya, tiap kali kelas berakhir, saya meminta ijin pada teman di sebelah saya untuk memfoto catatannya. Karena tidak tersedia dalam versi bahasa Inggris, saya harus menerjemahkan tiap lembar catatan dan buku teks agar bisa mengerti materi kuliah.

Tantangan lain datang dalam wujud mata kuliah wajib lainnya: Kalkulus. Perkenalkan, dialah yang sukses menguras air mata saya. Perasaan saya waktu selesai ujian tengah semester? Yah, kira-kira seperti perasaan Bandung Bondowoso yang sudah membuat seribu candi tapi akhirnya dikhianati oleh Roro Jonggrang lah. Tiga malam saya bergadang demi belajar tapi nilainya malah jelek. Minta ampun kecewanya.

Saya merasa putus asa. Terutama karena keluarga saya cukup mengutamakan prestasi akademik. Nilai bagus bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Alhasil, sering muncul pertanyaan di benak saya, “Gimana caranya bisa survive di sini?”

Seketika saya menyesal sudah mengundurkan diri dari universitas di Jakarta, di mana saya tidak perlu susah-susah belajar tapi bisa mendapatkan indeks prestasi 3,8 – nyaris sempurna. Saat itu semua terasa nyaman bagi saya. Mobil selalu tersedia, ada orang yang membantu mengurus rumah, juga ada orang tua yang membantu mempersiapkan semuanya, dan seterusnya.

Sedangkan di sini, di Taiwan, giat belajar pun tidak menjamin saya lulus. Lalu, ke mana-mana saya harus naik sepeda atau bus dan kereta kalau mau lebih cepat. Semua dikerjakan sendiri, termasuk mencuci baju, bayar listrik, belanja. Belum lagi tiap hari saya harus berpikir, “Mau makan apa malam ini?”

Apalagi saya adalah seorang “remaja jompo” – usia muda tapi fisik seperti orang tua. Sedikit saja telat makan, pasti kepala dan lambung langsung sakit. Sewaktu tinggal bersama orang tua, tak masalah. Kalau sakit, saya bisa tidur di kamar dan minta tolong orang rumah untuk membelikan bubur dan obat. Kalau di Taiwan? Mana bisa.

Siapa sangka, di tengah kericuhan hati, datanglah berbagai kesempatan baru yang tak terduga. Sekitar sebulan di Taiwan, saya mendapatkan informasi soal lowongan untuk berpartisipasi dalam Indonesia Cultural Day, sebuah acara pertunjukan budaya Indonesia di kampus. Mata saya langsung tertuju pada satu kategori: dance performance.

Saya memang paling senang menari. Sejak ikut kelas balet waktu berumur empat tahun, saya langsung jatuh cinta dengan menari. Jadi, tanpa berpikir lama, saya langsung mendaftar dan mengajak beberapa teman untuk ikut menari di acara tersebut.

Dari persiapan pertunjukan tari itulah saya belajar tentang kesabaran dan toleransi. Belajar bahwa tak semua orang bisa dan berpengalaman menari. Kebetulan, tarian yang kami bawakan adalah Saman, tari asal Aceh yang terkenal dengan keseragaman dan ritme yang cepat. Gerakan salah sedikit saja, maka latihan akan diulang lagi dan lagi.

Entah sudah berapa ratus kali kami mengulang tarian sampai betul-betul kompak. Saking seringnya mengulang, saya masih hapal “dung tak dung tak dung” ketukan gendangnya sampai sekarang. Namun semua kelelahan terbayar dan berganti kebanggaan saat kami pentas di hadapan sekitar 600 penonton. Pengalaman yang rasanya tak akan saya dapatkan kalau saya tetap kuliah di Jakarta.

Tak lama berselang, saya mendapatkan tawaran untuk menampilkan tarian balet di acara Overseas Chinese Student Association of NCKU, salah satu organisasi terbesar di kampus. Awalnya saya menolak karena minder dengan kemampuan saya. Apalagi, seumur hidup saya belum pernah menari balet di depan teman sekolah.

Sampai kemudian saya mendapatkan kabar bahwa panitia akan memberikan kostum kepada pengisi acara. Tawaran yang menggiurkan. Lalu, seorang kakak kelas menawarkan diri mengajarkan Kalkulus kalau saya mau tampil. Soalnya, kata dia, belum pernah ada mahasiswa Indonesia yang menari balet di acara tersebut. Saya pun terbujuk dan akhirnya memberanikan diri untuk ikut. Maka pada Desember 2022, setelah sebelumnya tampil di acara murid Indonesia, saya “naik kelas” tampil di acara murid internasional.

Dua perhelatan tersebut menyadarkan saya bahwa belajar bisa dilakukan tidak hanya dari kegiatan akademis, tapi juga dari pengalaman berjuang meletuskan gelembung zona nyaman saya. Juga bahwa culture shock atau gegar budaya terbesar yang saya alami bukanlah soal perubahan makanan atau lingkungan, melainkan perbedaan cara berpikir dan gaya hidup. Mulai dari hal sederhana saja, sekarang saya jadi disiplin menjaga pola makan teratur biar tidak sakit.

Saya juga sadar, apa yang saya tinggalkan di Jakarta ternyata lebih sedikit dari apa yang saya dapatkan di Taiwan. Seperti perkataan ibunda Raditya Dika di buku “Manusia Setengah Salmon”, “Kalau kita mau pindah ke tempat yang baru, kita juga harus siap untuk meninggalkan yang lama.” Hidup dipenuhi oleh perpindahan. Dan perpindahanlah yang melatih kita untuk bertahan hidup dan terus berkembang.

Oh, by the way, puji Tuhan, saya lulus mata kuliah Kalkulus dan Ekonomi dengan nilai rata-rata 80!

Ayu Aprilia lahir di Surabaya pada 26 April 2003 sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Ia tengah menyelesaikan studi jurusan Bisnis Administrasi di National Cheng Kung University, Taiwan. Selain kulian, Ayu juga aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan, salah satunya sebagai bendahara Taiwan Indonesia Student Association (TISA). Selain menari, Ayu juga gemar menulis dan fotografi. Beberapa hasil jepretannya ia dokumentasikan di media sosial.

***

No Comment! Be the first one.